L’Échelle de la communalité est un rapport qui a soulevé un certain intérêt au sein du mouvement français des communs mais qui est passé relativement inaperçu dans le milieu académique et le monde juridique. Pourtant, ce document touffu de 520 pages (et de plus de 1 500 notes de bas de page !) représente à nos yeux un outil intellectuel important pour au moins deux raisons. D’un côté, il offre une grille d’analyse graduelle permettant de dépasser le débat catégoriel binaire pour savoir ce qui est, ou n’est pas, un commun. De l’autre, il recèle d’une grande variété de propositions pour « intégrer les biens communs » au droit français. Dans cette fiche de lecture, Sébastien Shulz, docteur en sociologie et spécialiste des communs, dresse un résumé de ce dense rapport avant d’apporter quelques éléments pour enrichir le débat.

Le rapport s’ouvre sur une introduction générale. Les auteurs commencent par rappeler trois évolutions sociales qui questionnent notre conception moderne du droit de propriété en tant que droit exclusif. Premièrement, les multiples crises environnementales conduisent les juristes à trouver des moyens de limiter le privilège absolu des propriétaires de ressources naturelles (comme l’eau et les sols) d’en jouir comme ils l’entendent. Deuxièmement, l’importance croissante de ressources intangibles (comme les brevets et les œuvres culturelles) dans nos sociétés pose la question du juste équilibre entre l’intérêt des propriétaires d’en limiter l’accès, et l’intérêt des citoyens d’en avoir l’usage le plus large possible. Enfin, “l’économie du partage” met en lumière la propension croissante de propriétaires qui affectent l’usage de leurs biens (comme leurs voitures ou leurs appartements) à des intérêts partagés.

Partant de ces trois tendances de fond, qui ont ceci de commun qu’elles « ne renvoient pas seulement à l’intérêt individuel de tel ou tel titulaire de droit mais partagent la caractéristique de concerner tout ou partie d’une collectivité », les auteurs exposent l’ambition intellectuelle du projet qui peut se formuler comme suit. Il s’agit de remettre en cause la propriété non pas en soiIls précisent : l’appel au commun « n’est pas un retour au collectivisme », la propriété reste la clé de voûte du pacte social libéral » p. 23, mais dans sa forme contemporaine, absolue et exclusive. Pour cela, les auteurs ambitionnent de promouvoir une « autre manière de posséder » dans laquelle la propriété pourrait s’imprégner plus ou moins fortement d’une « dimension commune ». Si nous devons le résumer d’une phrase: il s’agit de repenser le droit de propriété pour trouver un juste équilibre entre l’intérêt individuel des propriétaires de certains biens – écologiques, culturels, informationnels – et l’intérêt commun de ceux qui pourraient bénéficier de leur préservation et/ou de leur usage.

Or les auteurs font le constat que les concepts et outils juridiques existants sont à ce jour limités pour répondre à cet objectif. Afin de combler cette lacune, ils mobilisent deux stratégies qui vont structurer les deux parties du rapport. La première consiste à développer un cadre conceptuel permettant d’étudier toutes les formes « communes » de propriété, qu’elles soient publiques ou privées, afin d’éviter de s’enfermer dans une seule voie et de limiter l’étendue des propositions. Ce cadre conceptuel est celui de l’ « échelle de la communalité » (1er partie)Pour les impatients, voici une première approximation : « nous avons ainsi considéré que la « communalité » d’une chose s’appréciait au regard du degré d’ouverture du pouvoir de décider des usages de cette chose ; du pouvoir de bénéficier de ses utilités ; et du pouvoir de contrôler ces usages et utilités » (p.24). La seconde stratégie consiste à s’appuyer sur le droit existant pour le réinterpréter, l’amender ou en formuler de nouveaux prolongements. La seconde partie présente ainsi plus de 56 propositions de réformes pour intégrer les biens communs au droit (2e partie). Précisons pour finir que si ces dernières concernent le droit français, les auteurs mobilisent tout au long du document de nombreux concepts et outils juridiques étrangers (« public trust » américain, « beni comuni » italiens, etc.) dans une perspective de droit comparé. Ainsi, le rapport se termine par deux annexes relevant toutes les propositions égrainées au fil du rapport ainsi que les « leçons de droit comparé ».Principalement Italie, Portugal, Allemagne, Angleterre et États-Unis.

1er PARTIE – L’ÉCHELLE DE LA COMMUNALITÉ

La première partie s’attache donc à élaborer le cadre conceptuel de l’échelle de la communalité. Les auteurs partent du constat que la conception dominante de propriété telle que décrite par l’article 544 du Code civil, qui stipule « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » L’article exacte mentionne : « Art. 544 – La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006117904/ ne permet pas de comprendre la variété des formes possibles de propriété. Par exemple, comment concevoir dans ce cadre de pensée les « choses communs » qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ? Ou encore, comment caractériser les « biens publics » qui, en théorie, ne sont pas à la seule disposition des acteurs publics ? Les auteurs réclament donc de « prendre la mesure de la place laissée à l’intérêt commun au côté de celui du propriétaire ». Or, cette articulation entre intérêt individuel et intérêt commun a déjà été pensée par de nombreux juristes La propriété saisie par sa « fonction sociale » chez Léon Duguit, ou comme un « faisceau de droit » chez John Commons, pour ne prendre que deux exemples importants. et mise en œuvre au cours de l’histoire – à l’instar des « communaux », ces espaces, landes, bois ou étangs sur lesquels les habitants de collectivités villageoises avaient des droits d’usage et de jouissance pour assurer leur survie durant plusieurs siècles en Europe occidentale (en particulier XIIe-XIVe). Les auteurs exposent ensuite l’apport des théories des communs pour penser cette articulation tout en montrant leurs limites.

- l’approche « naturaliste » des communs, soutenue par certains économistes modernes, considère que certains biens sont intrinsèquement « communs » par nature, comme l’air. Cette approche omet les dimensions politiques qui déterminent en réalité les usages qui peuvent être fait, ou non, de ces biens.

- l’approche « institutionnelle » des communs, théorisée par Elinor Ostrom, s’intéresse à certaines ressources, autour desquelles s’articulent des droits et des obligations, eux-mêmes décidés et mis en œuvre par une gouvernance collective. Si cette perspective est riche, les auteurs avancent deux problèmes pour s’appuyer : son ancrage dans l’univers juridique états-unien et la focalisation sur la « gouvernance collective ». Cette dernière distingue « les communs » des « biens communs », qui n’ont pas de gouvernance partagée, mais qui peuvent avoir des usages communs, et que les auteurs souhaitent intégrer à leur analyse.

- l’approche « politique » du commun, portée par des penseurs post-marxistes comme Antonio Negri, Pierre Dardot et Christian Laval, qui insistent moins sur les ressources que sur l’action collective visant à instituer des règles pour en prendre soin (commoning). La limite de cette approche est qu’elle ne prend pas en compte les biens dont l’administration n’est pas aux mains de membres de la communauté d’usage.

- l’approche « fonctionnelle » des beni comuni, théorisée par Stéfano Rodotà, qui définit ces derniers comme « toute chose qui exprime une utilité fonctionnelle à l’exercice des droits fondamentaux et au libre épanouissement de la personne ». La limite porte ici sur la personnalisation de l’affectation, alors que certains biens peuvent être d’intérêt pour des collectifs diffus voire absents (comme les générations futures).

Ils poursuivent leur démonstration en prenant deux exemples de formes de propriété – intellectuelle et publique – qui sont porteuses de « communalité ». La propriété intellectuelle est intéressante puisqu’elle combine la protection de certaines prérogatives pour le titulaire de droits, et la protection de certains droits d’usages pour le public, en particulier lorsqu’ils sont porteurs d’un intérêt social important dans le cas de biens culturels, scientifiques ou industriels (comme les formules des vaccins). D’ailleurs, cette propriété est limitée dans le temps et se termine en laissant les œuvres de l’esprit dans le domaine public. La propriété publique est un autre cas intéressant. Les biens publics sont censés être administrés par un « État gardien » et pour les citoyens au nom de leur utilité publique. Bien que les auteurs dénoncent la tendance historique qui aligne la conception de la propriété publique sur la propriété privée, valorisée économiquement et souvent gérée exclusivement par l’État à son seul bénéfice, ils montrent les perspectives de « communalisation » de la propriété publique, comme celles du public trust aux États-Unis (où l’État joue le rôle de garant (trustee) au bénéfice du public) ou encore celles du beni comuni en Italie (voir encadré 1). Après avoir montré qu’il existe déjà des formes d’articulation entre propriété et commun, les auteurs présentent l’outil conceptuel qu’ils ont élaboré dans le but d’affiner cette articulation : l’échelle de la communalité.

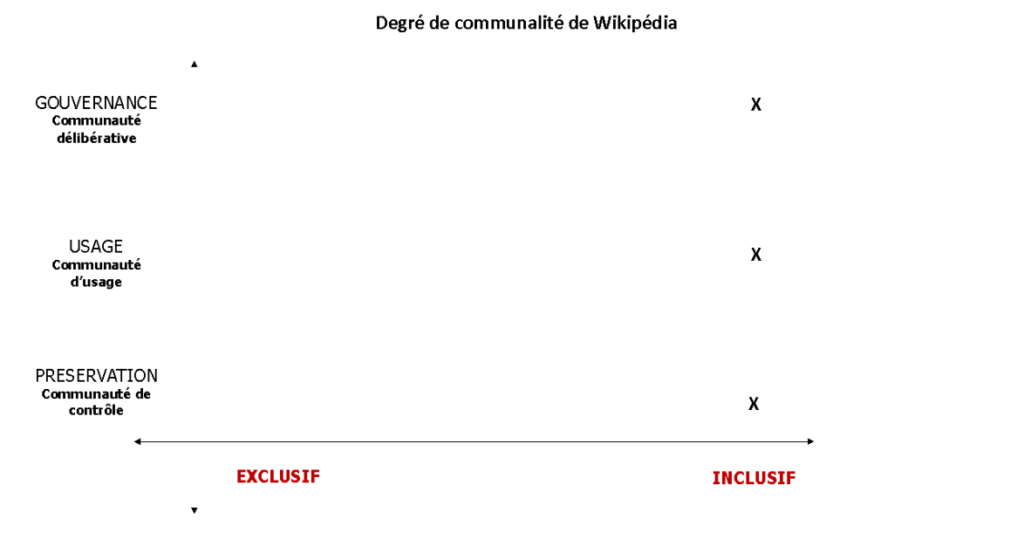

Pour commencer, l’échelle de la communalité repose sur deux dimensions. (1) Elle porte sur des biens à propos desquels une communauté (large, restreinte, diffuse) peut avoir des intérêts communs. Ces intérêts communs peuvent être de trois ordres (ou degrés) : (a) s’assurer de la préservation du bien dans le temps (b) pouvoir y accéder (c) pouvoir participer à sa gouvernance. (2) L’échelle de la communalité cherche en second lieu à mesurer le degré d’inclusivité à ces trois intérêts communs, leur permettant justement de s’exprimer face aux intérêts privés. On pourrait ainsi se représenter le degré de communalité d’un bien à l’intérieur de cette matrice à trois entrées et un variant de degré (voir figure 1.) Dans le but d’incarner ces deux dimensions, l’échelle de la communalité propose de caractériser trois instances juridiques. (1) La « communauté d’usage ». Elle permet de délimiter le périmètre des personnes qui peuvent accéder à un bien et/ou d’en jouir. (2) La « communauté délibérative ». Elle est composée des personnes habilitées à participer à la prise de décisions et à la gouvernance relative au bien. (3) La « communauté de contrôle ». Elle désigne la communauté habilitée à défendre que le droit d’usage du bien soit respecté. Cette communauté à la possibilité d’agir en justice pour réclamer l’usage d’une chose et d’en obtenir gain de cause.

Enfin, le rapport présente trois manières de catégoriser les techniques juridiques utiles pour opérationnaliser l’échelle de la communalité. (1) La communalité d’un bien peut être soit volontaire de la part de son propriétaire soit s’imposer à lui (ex. le propriétaire d’un logement peut volontairement le convertir en habitat participatif, à l’inverse, le propriétaire d’un bien qui est légalement reconnu comme patrimoine historique se voit imposé des règles de conservation). (2) En prolongeant ce premier critère, la source de la communalité peut être soit contractuelle (volontaire), soit légale, soit jurisprudentielle (imposée). (3) Enfin, la communalité peut concerner une ou plusieurs des trois communautés intéressées ce qui entraînera des techniques juridiques associées (ex. si la communalité concerne la communauté bénéficiaire, le législateur pourra établir des droits d’usage et d’exploitation).

Trois niveaux ou socles de communalité d’un bien peuvent ainsi être établis. Dans le premier, un bien d’intérêt commun doit être préservé et conservé, ce qui implique des droits de préservations à l’ensemble de ses propriétaires et la possibilité pour d’autres d’agir en justice dans le cas contraire (ex. les grottes de Lascaux doivent être préservées par l’État). Dans le second, un bien d’intérêt commun doit être accessible et/ou utilisable (ex. une image sous licence Creative Commons). Dans le troisième, un bien d’intérêt commun doit être géré collectivement, en prenant en compte à la fois les droits pour gouverner directement le bien et de contrôler que ces droits sont respectés (ex. Wikipedia).

Ainsi, l’échelle de la communalité peut être pensée, pour chaque bien auquel elle s’applique, comme un agencement complexe. En plus de cette échelle, d’autres éléments descriptifs sont apportés par les auteurs. L’échelle de la communalité renvoie à une diversité de droits subjectifs et d’intérêts reconnus (utilité publique ou intérêts diffus) ou qui devraient l’être. Surtout, cette échelle de la communalité pose la question du rôle de l’État. Or, il apparaît aux yeux des auteurs comme central, notamment pour établir les cadres et outils juridiques permettant des formes de communalité. Il peut, par exemple, imposer des obligations de conservation en matière de patrimoine environnemental et historique, voire exproprier le propriétaire d’un bien ou procéder à son acquisition pour y introduire une dose de communalité.

PARTIE 2 – PROPOSITION DE RÉFORME POUR INTÉGRER LES BIENS COMMUNS EN DROIT

La seconde partie formule des propositions de réforme pour intégrer les biens communs en droit. Elle se concentre en particulier sur les domaines de l’environnement, de la culture et de l’information, sans s’y réduire. Le rapport se propose de cartographier les formes variables de communalité d’ores et déjà existantes en droit positif, de les renforcer, voire d’en proposer d’autres. Cette partie commence par s’intéresser aux « catégories » juridiques permettant de qualifier la communalité avant de s’attacher à décrire les « prérogatives » permettant d’opérationnaliser les droits à la communalité.

I. Les catégories juridiques de la communalité

Quatre catégories juridiques existantes ont été retenues en tant qu’elles étaient porteuses de communalité. Il s’agit des catégories de : « patrimoine commun », « chose commune », « domaine et biens publics » et les différentes « techniques d’affectations volontaires ». Chaque catégorie donne lieu à une présentation générale, la formulation de propositions de réformes générales et des exemples d’applications spécifiques.

a. Patrimoine commun. Le patrimoine commun peut être considéré comme le degré minimal de communalité. Selon les auteurs, cette catégorie juridique devrait concerner les biens dont la préservation relève d’un intérêt commun (et pas seulement individuel) et qu’une communauté aurait la responsabilité collective de conserver. Il existe déjà les notions de patrimoine commun « de la nation » ou de « l’humanité », mais les auteurs du rapport proposent d’inscrire cette catégorie juridique dans le droit positif. Il serait décliné en droit à la conservation, droit à l’information et à la participation pour impliquer le public et en un principe de « non-régression » (stipulant l’impossibilité de revenir en arrière dans les degrés de communalité). Différents biens peuvent s’inscrire dans cette catégorie, en particulier certains biens culturels – monuments historiques, archives, musées – l’eau et l’environnement. Plusieurs propositions sont formulées : reconnaissance d’un principe général d’usage raisonnable de l’eau, la consécration de la notion de « patrimoine commun des êtres vivants » associée à l’institution d’infractions pénales (comme la « mise en danger » de ce patrimoine ou encore le crime d’écocide), un élargissement du cercle de potentiels responsables pénaux et la création une structure juridictionnelle internationale spécialisée.

b. Chose commune. La catégorie de chose commune se trouve à l’autre spectre de l’échelle de la communalité. Cette catégorie existe au titre de l’article 714 du Code Civil qui stipule qu’il existe « des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ». Mais les auteurs du rapport souhaitent non seulement mieux la caractériser mais également mieux définir le rôle que pourrait jouer les potentiels usagers des choses communes pour les protéger. Ces derniers pourraient avoir le droit d’initier une action en justice pour obliger d’autres acteurs, notamment les institutions publiques, à préserver les choses communes. Les auteurs prennent l’exemple de la biodiversité. Ils proposent d’en faire une chose commune en tant que commun naturel universel ou territorialisé. Les bénéficiaires collectifs ou individuels de ce « commun-biodiversité » pourraient, en tant que titulaires d’un droit d’usage, intenter des procès pour prévenir un préjudice à l’équilibre normal de la biodiversité, ou demander réparation si un préjudice a déjà été commis. Prenant un autre exemple paradigmatique des choses communes, ils proposent d’établir un régime juridique positif du « domaine public ». Au lieu de le considérer comme le « négatif de la propriété intellectuelle », ils proposent de l’instituer comme un « domaine commun informationnel », permettant à ces bénéficiaires de mener des actions en justice pour en protéger l’accès.

c. Biens publics. Les biens publics constituent la troisième catégorie juridique porteuse de communalité. Les biens publics sont généralement inclusifs et relèvent d’un intérêt commun car ils sont affectés à l’usage du public (« communauté attributaire ») et leur usage peut être juridiquement réclamé par les bénéficiaires de droits (« communauté de contrôle »). Mais l’administration agit généralement en « propriétaire » des biens publics et, bien que régulée, elle prend seule les décisions sur le choix de leurs usages et de leurs usagers. Le rapport propose ainsi de construire un cadre juridique donnant plus de prise sur la gestion des biens publics à la « communauté délibérative ». Par exemple, ils proposent que la privatisation d’un bien public n’empêche pas la participation à sa gouvernance comme c’est le cas lors d’une cession à une entreprise lucrative. Ainsi, la gestion de l’électricité a été concédée au marché et attribué à des gestionnaires indépendants du réseau qui s’organisent autour d’une structure délibérative sans but lucratif à laquelle participent toutes les parties prenantes. Pour développer cette perspective, ils prennent le cas des « espaces publics ». Leur gouvernance n’est que très faiblement démocratique, alors même qu’il s’agit de biens qui sont le support de l’épanouissement des libertés publiques (droit de manifester, de récréation, etc.) et de l’égalité entre citoyens. Ainsi, l’occupation par des acteurs commerciaux d’une place publique est un facteur qui divise socialement ceux qui ont les moyens d’en profiter, et les autres. Or les citoyens ont rarement voix au chapitre pour décider de l’occupation de ces espaces publics : qui peut s’y établir et selon quels motifs. Même lorsque leur consultation est requise, par exemple dans le cas d’un projet qui aurait un impact important sur l’environnement, la participation reste généralement ineffective. Les auteurs du rapport proposent ainsi des outils pour renforcer cette dernière. Par exemple, ils proposent de créer un Comité des parties prenantes de chaque espace public « représentant l’ensemble des usagers, et en charge de fixer, dans le respect de la durabilité́ de l’utilisation, la politique d’utilisation du domaine public ».

d. Affection volontaire. La dernière catégorie juridique abordée par le rapport relève des techniques d’affectation volontaire. Elle concerne les biens dont des propriétaires décident volontairement d’affecter son usage ou sa préservation à un intérêt commun. S’il existe en droit français ce type de techniques juridiques, elles ont généralement été pensées pour affecter des biens à d’autres intérêts individuels que ceux du propriétaire, alors qu’il s’agit ici de les penser dans la perspective d’intérêt commun. L’exemple paradigmatique est ici celui des « les licences libres », dites copyleft, à travers lesquelles le détenteur de droits de propriété intellectuelle décide de mettre à disposition son œuvre pour un usage partagé. D’autres instruments existent en France comme la fiducie (permettant aux propriétaires d’un bien d’en déléguer la gestion à un tiers dans un but déterminé) ou l’Obligation Réelle Environnementale (ORE) (permettant aux propriétaires fonciers de faire naître sur leur terrain des obligations durables de protection de l’environnement). L’affectation peut être permanente ou temporaire, concerner toute ou partie du bien, et permettre tous les usages ou certains spécifiques. Les propositions avancées par les auteurs sont de trois ordres et visent à garantir la pérennité de l’affectation volontaire, améliorer son effectivité et supprimer les obstacles liés au caractère onéreux de cette affectation (notamment à travers des incitations fiscales). Mais les questions relatives aux modalités d’organisation d’une gouvernance collective de ces biens restent à soulever.

II. Les prérogatives juridiques de la communalité

Pour finir, les auteurs présentent les prérogatives de communalité à mettre en place pour rendre opérantes et concrètes les quatre catégories juridiques présentées ci-dessus.

a. Pour commencer, il s’agit de reconnaître des intérêts communs aux acteurs concernés. Or en droit français, ce sont les intérêts individuels, les intérêts d’un groupe (somme d’intérêts individuels) ou l’intérêt général qui sont le plus ancrés. Seuls quelques droits collectifs existent (comme ceux d’une profession ou des consommateurs). Pour caractériser les « intérêts communs » les auteurs envisagent deux éléments définitionnels : leur caractère indivisible et transindividuel. Les intérêts communs représentent ainsi l’ensemble des intérêts transindividuels indivisibles partagés par une communauté. Ils établissent deux critères distinctifs : le caractère plus ou moins ouvert et plus ou moins institué (ex. par une association) de la communauté. À partir de ces deux critères, quatre types d’intérêts communs peuvent être repérés.

- L’intérêt collectif renvoie à des intérêts transindividuels d’une communauté fermée ou semi-ouverte, identifiée et organisée (ex. une profession défendue par un syndicat)

- L’intérêt diffus, renvoie à une communauté ouverte et indéterminée et n’est pas organisée (ex. les habitants d’une région ou les générations futures)

- L’intérêt hybride individuel-commun (ex. un apiculture qui élève des abeilles)

- L’intérêt du « commun » qui renvoie non pas à l’intérêt d’une communauté, mais du commun lui-même (ex. un écosystème incluant des humains et des non-humains)

b. Deuxièmement, les auteurs cherchent les prérogatives de gouvernance des « commoneurs ». Dit autrement, ils cherchent à instituer les droits qui permettent d’opérationnaliser les communautés délibératives et de contrôle. Trois droits sont présentés : le droit à l’information, le droit d’enclencher une action en justice une pour préserver un bien, le droit à la participation voire à la co-décision.

- Droit à l’information. Pour commencer, les communautés devraient avoir un droit de regard sur la gestion des biens qui relèvent de leurs intérêts communs Les auteurs invitent ainsi à instituer un droit « droit d’accès aux données d’intérêt commun » sur des informations relatives à ces biens, qu’elles soient par des acteurs publics ou privés, et qui pourrait prolonger la juridiction existante sur le droit d’accès aux documents administratifs et à l’information relative à l’environnement.

- Droit d’enclencher une action en justice. Deuxièmement, le rapport présente des outils pour permettre d’augmenter le nombre de personnes et de recours permettant d’enclencher une action en justice pour réclamer la préservation d’un bien au nom d’intérêts communs. Les auteurs reprennent les types d’intérêts communs décrits plus haut pour proposer des réformes législatives renforçant les actions en défense d’un intérêt collectif et les actions en défense d’un intérêt diffus, qu’elles soient populaires (totalement ouvertes à quiconque) ou ciblées (portées par des titulaires en lien avec un intérêt diffus). Par exemple, une communauté définie et organisée comme celle des pêcheurs d’un bassin précis peut défendre son intérêt collectif via ses représentants (selon les règles statutaires), mais l’intérêt défendu peut aussi dépasser l’intérêt de cette seule collectivité et être diffus (la défense de la faune de ce bassin).

- Droit à la participation. Enfin, les auteurs proposent de renforcer les droits à la participation et à la co-décision relatifs aux biens d’intérêts communs. Ils commencent par établir une sorte d’échelle de la participation à la gouvernance de ces biens en quatre niveaux. Cette échelle monte depuis (0) la possibilité de contester en justice sa mauvaise gestion a posteriori ; (1) le droit à l’information relative à ce bien (2) le droit à une consultation (avec ou sans débat) ; (3) le droit à la co-gestion avec les pouvoirs publics (3.a) ou à la gestion directe dans un cadre institutionnel prédéfini (3.b) ; (4) le droit à l’autogouvernement laissant la communauté délibérative décider son propre cadre de gouvernance (voir figure et tableau ci-dessous). Les auteurs proposent des outils pour passer d’un niveau à l’autre pour « monter en communalité » dans la gouvernance de biens d’intérêts communs. Par exemple, un principe de participation pourrait être reconnu pour les biens culturels classés en tant que patrimoine commun. Ils proposent également de s’inspirer du modèle de co-décision dans la gestion de l’eau pour améliorer la participation dans la gestion des biens environnementaux dont les devoirs de consultation du public semblent limités. Et le modèle de la co-décision dans la gestion de l’eau pourrait se convertir en un modèle d’auto-gouvernance, laissant les collectifs locaux créer leur propres institutions.

L’échelle de la communalité appliquée au tiers-lieux ?

Nous souhaitons finir cette note en résumant les principaux apports et limites de ce rapport ainsi que la manière dont il pourrait nourrir les acteurs des tiers lieux et les acteurs publics qui souhaitent les soutenir.

Premièrement, l’échelle de la communalité est très opérante pour saisir une pluralité d’agencements sous l’angle des communs, les « degrés » permettant de sortir des débats définitionnels pour savoir ce qui est, ou n’est pas, un commun. Elle permet ainsi de donner un cadre qui peut servir de référence commune aux acteurs du mouvement des communs qui ne partagent pas la même définition des communs, mais également aux juristes, agents publics et élus. Elle permet de mieux faire comprendre aux novices les différentes dimensions des communs : leur droit d’accès, leur droit de gouvernance, mais également leur droit de porter une action en justice. Pour autant, tout n’est pas éclairci, notamment concernant le lien entre les caractéristiques des trois communautés et le degré de communalité d’une ressource. Si certains collectifs décident de mettre en place une limitation du droit d’accès et d’usage d’une ressource qu’ils souhaitent préserver, est-ce à dire que cet agencement est moins « communalisé » car la communauté d’usage devient moins inclusive ? Est-ce que le droit pour les citoyens de mener une action en justice pour préserver un monument historique permet de les considérer comme faisant partie à la fois de la communauté de contrôle et la communauté délibérative de la ressource ? Si tel est le cas, pourquoi distinguer ces deux communautés et ne pas faire du droit d’action en justice une prérogative minimale de gouvernance ? Par ailleurs, on regrettera l’absence complète de la dimension contributive des communs sur cette échelle. Il nous semble pourtant qu’un des enjeux centraux des communs, en particulier numériques, relève du fait qu’ils aient besoin d’une communauté de contributeurs pour en prendre soin. Or les enquêtes montrent que les contributeurs aux communs numériques sont principalement des hommes, blancs, éduqués, citadins, ayant du temps pour le faire. Une approche sociale et féministe des communs impliquerait de s’intéresser aux « droits de contribuer » effectivement aux communs, ces droits pouvant relever, par exemple, d’une diminution du temps de travail ou d’une rétribution financière pour les contributeurs à l’enrichissement et la préservation de biens d’intérêts communs.

Deuxièmement, ce rapport a le mérite de montrer que le droit français est déjà rempli d’instruments permettant de caractériser la communalité de biens d’intérêts communs, tout en formulant des propositions de réformes législatives « prêtes à l’emploi ». On regrettera cependant que le rapport ne s’intéresse qu’aux « biens », qu’ils soient matériels ou immatériels, laissant de côté beaucoup d’autres types de communs, par exemple financiers (ex. monnaie) ou sociaux (ex. sécurité sociale).

Le troisième apport du rapport porte sur la « politisation » qu’il cherche à intégrer à la réflexion des communs alors que cette dernière est généralement centrée sur une “perspective micro” s’intéressant aux questions d’accès et de gouvernance de tel ou tel commun. Certes, l’ « approche politique du commun », portée notamment par Pierre Dardot et Christian Laval, s’intéresse aux dimensions sociopolitiques de l’action collective autour des communs (le commoning ou faire en commun). Mais ces penseurs s’intéressent principalement au “commun » comme principe politique d’auto gouvernement dans l’optique d’un dépassement de l’État par des collectifs de citoyens auto-organisés et fédérés entre eux. Au contraire, les auteurs du rapport montrent le rôle que devrait jouer, et joue déjà, un « État prescripteur » pour établir les conditions de possibilité d’un épanouissement de la communalité dans la société. La loi, la justice et, éventuellement, la police, sont des ressources que les auteurs du rapport veulent mettre au service de cet épanouissement. D’ailleurs Elinor Ostrom elle-même avait déjà pensé le rôle que pouvait jouer les institutions étatiques pour permettre aux citoyens de mieux gérer des communs Mansbridge J., 2014, « The role of the state in governing the commons », Environmental Science & Policy, 36, Supplement C, p. 8-10.. Mais les auteurs du rapport insistent pour articuler plus étroitement le rôle de l’État à l’action citoyenne. Ainsi, permettre aux citoyens individuels ou organisés de réclamer juridiquement la préservation d’un bien d’intérêt commun, leur droit d’y accéder ou leur droit de l’administrer, s’inscrit dans une “perspective macro” de la gouvernance des communs qui intègre la justice institutionnelle. Cette focale élargie de la gouvernance des communs prend en compte leur dimension politique et institutionnelle d’une manière assez originale qu’il faudrait approfondir d’un point de vue de théorie politique.

Les acteurs des tiers lieux, et les acteurs publics qui les soutiennent, pourront trouver dans ce rapport de nombreux outils conceptuels et pratiques pour “communaliser” leurs actions. Pour commencer, tous les tiers lieux ne sont pas des communs, loin s’en faut. Mais l’échelle de la communalité permettrait justement de saisir leurs aspects de communalité, et surtout les potentiels existants pour les approfondir. Par exemple, un coworking géré par une entreprise et accessible moyennant une contribution financière pourrait approfondir (ou élever) sa communalité en adoptant un statut de société coopérative d’intérêt collectif, ce qui donnerait du pouvoir à ses salariés, à ses usagers et à la collectivité territoriale sur laquelle il est situé, et en adaptant son tarif d’accès en fonction des usagers (gratuité pour les personnes bénéficiants des minima sociaux, etc.) afin de rendre sa communauté de bénéficiaires plus inclusive. De manière concomitante, cette remarque peut orienter les choix des acteurs publics, spécifiquement à l’occasion de ce « moment tiers lieux » auquel nous assistons. Ces derniers pourraient intégrer des degrés et des prérogatives de communalité pour flécher leurs politiques publiques. Ils pourraient favoriser, voire contraindre, les pratiques inclusives et les organisations démocratiques chez les différents acteurs composant la constellation des tiers-lieux. L’Etat pourrait ainsi passer du rôle de simple soutien, à celui de partenaire de l’épanouissement d’une société des communs.

Cet article est publié en Licence Ouverte 2.0 afin d’en favoriser l’essaimage et la mise en discussion.