Les tiers-lieux, espaces hybrides d’activités sociales, culturelles et économiques, se sont multipliés en France au cours de la dernière décennie. Occupant des friches industrielles, des bâtiments délaissés ou des espaces interstitiels en milieu urbain, ils constituent des terrains fertiles d’expérimentations citoyennes. Mais que nous disent les trajectoires des personnes qui les animent, les fréquentent ou y passent ? Comment les mobilités individuelles, professionnelles ou militantes, participent-elles à façonner la nature même de ces lieux ? C’est à ces questions que répond la chercheuse en géographie et urbanisme Cécile Gauthier dans un chapitre de sa thèse consacrée aux formes d’engagement dans les tiers-lieux, en particulier à travers le cas emblématique de Vive les Groues à Nanterre.

Par une approche minutieuse des parcours individuels, en s’appuyant sur des entretiens et une immersion ethnographique, elle met en évidence le rôle de ces espaces comme catalyseurs de mobilités sociales, professionnelles, territoriales, mais aussi comme relais d’un essaimage plus vaste de pratiques, de savoir-faire et de valeurs. En mobilisant des concepts issus de la géographie sociale, de la sociologie de l’engagement et des sciences politiques, elle propose une lecture nuancée de la façon dont ces lieux contribuent à reconfigurer les territorialités contemporaines. En s’appuyant sur les parcours d’acteurs engagés, l’auteure met en lumière comment mobilités, transmission et réseaux façonnent des territorialités nouvelles, entre enracinement local et diffusion de pratiques.

« Chez les campeurs [membres de l’association YWC], c’est un peu dans notre ADN de bouger, de se déplacer. Pour moi, dans le déplacement, tu es à la découverte de l’autre, de ses modes de vie, tu es forcément curieux. »

Extrait d’entretien avec un ancien salarié de Yes We Camp, 2020.

Ancrages pluriels et usages situés : le quotidien d’un tiers-lieu

À Vive les Groues, les usagers se distinguent par leur mode de relation au lieu : visiteurs ponctuels, clients consommateurs de services, et enfin habitués, qui s’approprient le lieu au quotidien. Cette typologie permet d’analyser la profondeur de l’engagement et la relation au territoire. Les habitués, souvent des voisins, résidents du quartier ou des communes limitrophes, participent à la vie du site : arrosage, bricolage, animations. Ils forment une communauté d’usagers qui, sans forcément faire partie de la gouvernance, incarnent une pratique d’habiter le lieu. Pour eux, le tiers-lieu est un prolongement de leur espace de vie.

« Nous sommes le lieu. Cet été, c’était comme l’auberge espagnole. Je faisais comme à la maison. »

Une habituée de Vive les Groues

Photographies : Yes We Camp.

La richesse des profils est frappante : retraités, jeunes en service civique, artistes, ouvriers, personnes en insertion, au RSA ou au chômage, anciens ingénieurs ou salariés en reconversion. Cette hétérogénéité traduit la capacité du tiers-lieu à accueillir des parcours de vie très variés, mais aussi à servir de catalyseur pour des bifurcations professionnelles.

Bifurcation et reconversion professionnelle

Certains tiers-lieux tels que Vive les Groues prennent également la forme de catalyseurs de trajectoires d’acteurs en reconversion professionnelle. Ils sont le foyer de reconversions et d’inventions de nouvelles pratiques professionnelles.

En effet, la quasi-totalité des acteurs animateurs et gestionnaires – ou dits « intermédiaires » de tiers-lieux – interrogés qui ont suivi des études d’architecte-urbaniste se sont détournés d’une voie dite « traditionnelle » de leur métier, très souvent d’un cabinet d’architectes, pour intégrer un collectif ou une association. Ces individus préfèrent ainsi se tourner vers des missions plus proches du terrain, en adéquation avec leurs valeurs :

« Dans ce métier tu fais tout : tu peux être l’architecte, l’ingénieur, l’ouvrier, l’animateur, le médiateur ou encore la personne qui fait à manger le midi. »

Extrait d’entretien avec un stagiaire de AAA en 2018.

Même si certains expriment les difficultés d’improviser les compétences d’accompagnement social et éducatif qu’induisent les chantiers de construction ouverts à tout public :

« Le chantier participatif permanent, c’était assez drôle avec des moments plus difficiles. Par exemple, j’ai ressenti un manque d’expérience que j’avais par rapport aux gens et à certaines personnes sensibles qui pouvaient passer. Par exemple, je ne sais pas si tu as rencontré Adrien*, il est arrivé, il ne parlait pas, il pleurait, il rigolait. Ça m’a pris beaucoup de temps pour le comprendre et à m’adapter. (…) Tu vois, il y avait un côté social que je n’avais pas pris en compte au début, qui ne m’a pas fait peur mais qui quand même me posait des questions, je ne savais pas si j’agissais de la bonne manière. »

Extrait d’entretien avec un salarié de YWC en avril 2020.

* le prénom a été changé

Cette hybridation des métiers et des pratiques professionnelles est très perceptible au sein des tiers-lieux, qui sont révélateurs d’une évolution sociale et de nouvelles formes d’organisation du travail plus globales (Kemdji, 2021). Deux animateurs de chantiers participatifs interrogés lors de l’enquête de terrain expriment leurs motivations à l’égard de la polyvalence de cette nouvelle profession. Anciens ingénieurs, ils ont fait le choix de se reconvertir respectivement en charpentier et menuisier formateurs et spécialisés en chantiers participatifs. D’une part, ces acteurs justifient leur transition comme une étape postérieure à une prise de conscience générale et un rejet de la société de production et de consommation. La « quête de sens » est souvent invoquée par les personnes faisant le choix d’une bifurcation ou d’une transition professionnelle (Barbier et Moity Maizi, 2019). D’autre part, ils expriment leur souhait de sortir du système du salariat pour se tourner vers un modèle plus autonome et coopératif, où leur métier prend une dimension sociale et pédagogique en s’ouvrant à un public profane.

Le motif de reconversion professionnelle observable chez plusieurs acteurs du tiers-lieu n’est souvent pas lié à la localisation ou la territorialité associée à ce dernier. Alors que très souvent les tiers-lieux participatifs cherchent à construire des dynamiques collectives, ces exemples attestent sa fonction d’outil, de moyen ou encore de catalyseur au sein de trajectoires individuelles professionnelles souvent affranchies de la territorialité du tiers-lieu.

Ainsi, d’autres profils coexistent. Des porteurs de projets, souvent domiciliés ailleurs dans la métropole, s’investissent dans la gestion, la production ou l’animation du lieu. Leur ancrage est davantage professionnel que résidentiel. Ils viennent pour travailler, pour expérimenter, pour tester un projet. Loin d’être un handicap, cette distance géographique s’accompagne d’un fort engagement dans les réseaux d’interconnaissance, entrepreneuriat social et pratiques écologiques. Pour beaucoup, le tiers-lieu agit comme un incubateur : de nouvelles activités voient le jour, des reconversions professionnelles se concrétisent, des collectifs se forment.

Une fonction d’incubateur territorial

En 2019, à Vive les Groues, la mise en activité de la SARL ComEnjoy a été possible grâce aux maillages d’acteurs du tiers-lieu. À la suite de l’appel à partenaire de YWC, la Ville de Nanterre met en contact une ancienne salariée en ressources humaines dans un groupe du BTP – reconvertie en 2019 comme indépendante et porteuse d’un projet d’apprentissage et de bien-être toujours en activité en 2025 à Vive les Groues – avec l’association gestionnaire de Vive les Groues. L’équipe de YWC adhère très rapidement au projet de cette entrepreneuse locale et publie une annonce sur son réseau « l’Amicale des campeurs » afin de trouver une personne compétente en menuiserie et construction. Cette communauté regroupe d’anciens prestataires, salariés, stagiaires, services civiques de YWC ou encore des interconnaissances du milieu des collectifs d’architectes de l’urbanisme tactique et temporaire. Par la suite, la yourte ComEnjoy est construite en novembre 2019 par le prestataire et artisan menuisier de la société I-Wood, membre de YWC, lors du festival du Stun Camp organisé à VLG.

À travers l’exemple de ComEnjoy, ainsi que de ces nombreux résidents occupants du lieu qui se sont succédés depuis l’ouverture en 2017La liste des occupants résidents du tiers-lieu Vive les Groues est à retrouver sur leur site internet : https://vivelesgroues.org/acteurs/ à l’instar de l’artiste de la compagnie XTNT, l’Atelier paysan, Aquapouss, Paysans Comestibles, une entrepreneuse zero déchet de la coopérative Coopaname, ou encore de l’association Cetenkoi, le tiers-lieu Vive les Groues prend la forme d’un incubateur territorial pour des projets d’entrepreneurs locaux. Ces fonctions de développement, d’incubation et d’accompagnement révèlent l’intégration des tiers-lieux dans les processus de mutation du travail au titre d’espaces d’innovation, d’économie collaborative et créative (Ambrosino et al., 2018 ; Berrebi-Hoffman et al., 2018 ; Liefooghe, 2018 ; Martin, 2021).

La mise en réseau des acteurs opérée au sein du tiers-lieu participe également de la concrétisation de bifurcations professionnelles et la réalisation de projets ancrés territorialement. Aussi, en offrant l’opportunité d’accompagnement, le tiers-lieu est en retour producteur, créateur de son propre réseau d’acteurs.

La transmission par le faire : le chantier participatif comme dispositif

Une caractéristique forte de ces lieux réside également dans leurs activités de type chantiers participatifs. Ces moments de construction, de jardinage, d’aménagement ou de fabrication collective sont autant d’opportunités de partage de savoirs, souvent entre experts et novices. Ils permettent une transmission horizontale, informelle, fondée sur l’expérimentation.

Les participants, très souvent, ne viennent pas du quartier. Certains arrivent même d’autres régions. Ils sont motivés par le désir d’apprendre, de contribuer, de faire quelque chose de concret. Ils viennent sans chercher à intégrer une gouvernance, ni même à s’ancrer durablement dans le lieu. Leur engagement est à la fois fort dans l’instant et limité dans le temps. On retrouve ici ce que Jacques Ion (2012) a appelé l’engagement « post-it » : une mise à disposition temporaire de soi, sans adhésion formelle, motivée par l’expérience plus que par l’idéologie.

Une grande majorité des bénévoles des chantiers participatifs sont des jeunes entre 20 et 35 ans, souvent en période de transition (chômage, recherche d’emploi, reconversion professionnelle), la plupart diplômés de l’enseignement supérieur. La grande majorité ne réside pas sur la commune d’implantation du tiers-lieu et n’a jamais manié d’outils de bricolage. En outre, ces participants sont très souvent des individus mobiles qui se déplacent facilement sur le territoire. Ils viennent pour apprendre, souvent pour refaire chez soi, mais pas forcément dans l’optique de faire vivre le tiers-lieu et son quartier. À l’instar de ce bénévole du chantier de Récolte Urbaine, habitant à Paris dans le 18e arrondissement :

« Est-ce que j’y retournerai ? Bah non, je n’aurai strictement aucun intérêt… Déjà tu as vu la zone ? C’est inaccessible, il n’y a rien autour. Il faut avoir un intérêt pour venir. Tu sens qu’en plus ce lieu est pensé pour le quartier. Donc non, déjà Montreuil je n’y vais pas beaucoup à la base, mais là aucune raison d’y aller. »

Extrait d’entretien avec un bénévole du chantier participatif à Récolte Urbaine, octobre 2018.

Ces formes d’engagements semblent parfois éloignées du concept de « politisation du moindre geste » développé par G. Pruvost (2015) dans son enquête sur les chantiers participatifs et collectifs, en particulier dans les espaces politisés des zones à défendre (ZAD) :

« Construire à la ZAD en un temps record avec des biomatériaux relève par conséquent de l’action directe non violente, prolongeant le geste accompli par les chantiers participatifs en une prise de position, dans tous les sens du terme, dans l’espace public. » (Pruvost, 2015).

Dans les entretiens, les modes d’implication des participants reflètent en effet des ambitions éloignées de toute forme d’activisme :

« À Vive les Groues, je trouve qu’il y a un côté léger. Quand on vient, on se dit mince, c’est la loose, ça va être bétonné, il faut se battre contre ça. Et je trouve qu’il n’y a pas vraiment de positions prises sur ce sujet. Donc pour moi ce n’est pas un lieu militant, c’est plutôt alternatif. Car, en même temps, ça fait plaisir de voir des gens qui globalement ont les mêmes valeurs. »

Extrait d’entretien avec une bénévole de Vive les Groues, novembre 2018

Cette citation rejoint les constats de certains sociologues, notamment sur les transformations de l’engagement politique des vingt dernières années, qui témoignent d’un essor de l’engagement associatif ou au sein de collectifs – « nouveau répertoire » de participation politique – tandis qu’est délaissé le militantisme partidaire et syndiqué (Ion, 2012) : « Le militant est mort… Vive le bénévole ! » (Simonet, 2012).

Et pourtant, ces formes d’engagement génèrent des effets puissants : apprentissages techniques, réseautage, accès à des outils ou à des savoirs. Ils alimentent la capacité des individus à se projeter, à définir un projet de vie, souvent à l’interface entre ville et campagne, entre artisanat et engagement écologique.

Nomadisme professionnel et réseaux en rhizome

« Chez les campeurs [membres de l’association YWC], c’est un peu dans notre ADN de bouger, de se déplacer. Pour moi, dans le déplacement, tu es à la découverte de l’autre, de ses modes de vie, tu es forcément curieux. »

Extrait d’entretien avec un ancien salarié de Yes We Camp, 2020.

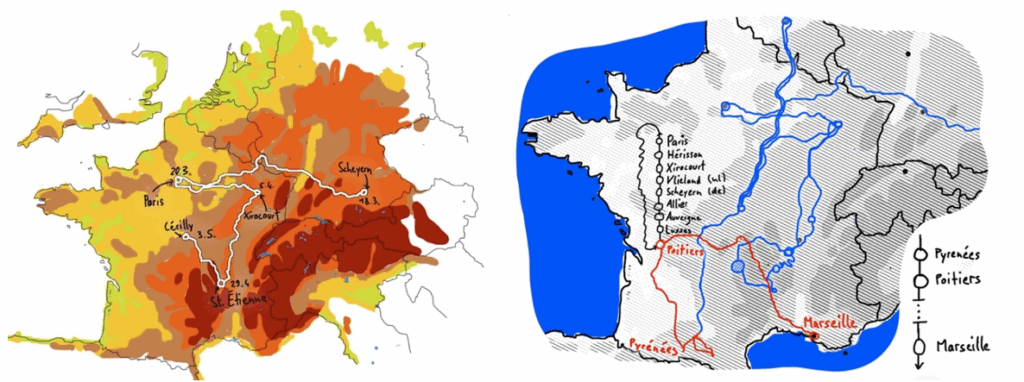

Ces logiques sont renforcées par la présence d’acteurs professionnels mobiles. C’est le cas de prestataires, de formateurs, de designers, d’animateurs de chantiers qui, de tiers-lieu en tiers-lieu, diffusent des outils, des techniques, une culture de l’autoconstruction. L’exemple du designer allemand Daniel Parnitzke est ici emblématique. Après un premier passage à Nanterre, en octobre 2019, le festival du Stun Camp est organisé à Vive les Groues par le réseau Social Temporary Use Network. Lors de cet événement, Daniel Parnitzke, designer, a l’opportunité de tester pour la première fois la conception et la réalisation d’un four à pizza en terre. L’année d’après, des rencontres faites parmi ce réseau européen lui permettent de réaliser un stage à Xirocourt (Meurthe et Moselle), dans le tiers-lieu rural Être éco-lié, porté par l’un des artisans présents lors du Stun Camp. Pour la validation de son master de design social à l’Académie de design d’Eindhoven (Pays-Bas), il réalise pendant l’été des chantiers participatifs autour du rocket stove, poêle à bois construit à partir de matériaux de récupération. Il questionne ces outils comme dispositifs de consolidation d’un groupe ou d’un collectif. Puis, en 2021, il entreprend un voyage d’un an dans son camion « atelier mobile » à travers différents tiers-lieux et éco-lieux de France. Son périple le fait notamment repasser par Xirocourt lors de sessions de chantiers participatifs pour la réalisation de mobiliers extérieurs ainsi que d’une yourte, puis à Cérilly dans l’Allier pour trois semaines de résidence à Polymorphe Corp. où il construit un four à pizza en pisé. Il fabrique par la suite deux autres fours à pizza en chantier participatif à Bruxelles puis à Vive les Groues, ainsi qu’une éolienne et un four à pizza en argile à Marseille. Après plus d’un mois en résidence dans deux lieux marseillais, en mars 2022, il participe à un projet de « cinéma flottant » avec le studio de design collaboratif tunisien El Warcha.

À gauche, de mars à avril 2021 ; à droite, de septembre à octobre 2021.

Source : https://log.danielparnitzke.de/

Ainsi, la trajectoire du designer Daniel Parnitzke présente une approche itinérante et temporaire des territoires, parcourus au gré des opportunités de travail et de résidence au sein de tiers-lieux. On observe également que des dispositifs participatifs tels que la fabrication collective d’éoliennes ou de fours à pizza se reproduisent sur plusieurs lieux de divers territoires ruraux et urbains. Leur duplication indique un essaimage des pratiques, des outils et des usages de tiers-lieux. Les trajectoires d’individus très mobiles et nomades semblent favoriser la mise en réseau de ces mêmes lieux par la circulation des savoirs et des pratiques. Ces outils et savoir-faire manuels et artisanaux se transmettent notamment à travers des chantiers participatifs, y compris dans les tiers-lieux conventionnés de cette enquête.

De haut en bas :

1. chantier du four à pizza en pisé à la ferme du Rutin, tiers-lieu de Polymorphe Corp. dans l’Allier, été 2021 ;

2. construction d’un four à pizza avec plus de 500 petites briques d’argile à partir de la terre du site au Talus, à Marseille en septembre 2021 ;

3. chantier du four à pizza à Vive les Groues à Nanterre à partir de briques réfractaires, octobre 2021.

Photographies : Daniel Parnitzke.

En outre, ces figures de l’acteur mobile sont nombreuses. Leur vie alterne entre résidences temporaires, interventions ponctuelles, formations, chantiers. Ils vivent en camion, en colocation, entre deux projets. Ce mode de vie est souvent comparé au compagnonnage ou aux résidences artistiques. Il traduit une flexibilité nouvelle du travail et du rapport au territoire. Leur ancrage n’est pas local, mais réticulaire : ils appartiennent à des collectifs, des réseaux, des communs professionnels.

Cette dynamique d’interconnexion est aussi renforcée par les événements régionaux ou internationaux (Stun Camp), les formations professionnalisantes (Campus des tiers-lieux, diplôme universitaire « Espaces communs », etc.), ou encore les groupes d’intérêt constitués en collectifs de plaidoyer (Les Nouvelles Urbanités, etc.). Loin d’être marginaux, ces tiers-lieux deviennent des plateformes d’innovation sociale reconnues, avec leurs normes, leurs codes, leurs filières.

Le tiers-lieu comme expérience transitionnelle

Pour une grande partie des usagers, en particulier les jeunes adultes, les tiers-lieux agissent comme des espaces de transition : vers un autre territoire, vers une autre façon de vivre, vers une autre manière de travailler. La thématique du retour à la terre, du projet d’installation en milieu rural, de l’autonomie alimentaire ou énergétique, revient très fréquemment dans les entretiens.

En effet, près de la moitié des bénévoles ponctuels interrogés formulent leur projet de déménager et de partir vivre « à la campagne ». Lors des entretiens, ils et elles expriment des motivations qui sont de « se rapprocher d’un mode de vie plus autonome et plus proche de la nature ». Lors des chantiers collectifs, plusieurs participants expriment leur souhait de s’installer de manière plus pérenne sur d’autres territoires, en Normandie, en Bretagne, dans le Lot, dans la Drôme, dans les Cévennes, le plus souvent à l’extérieur des grandes villes. La dimension non ancrée du rapport entretenu avec le tiers-lieu de la Métropole du Grand Paris et leur projet de bifurcation vers des types d’espaces moins denses ou non urbains révèlent des profils de « néoruraux » en devenir. On retrouve alors cette « politisation du moindre geste » évoquée par Pruvost (2015) mais sans pour autant que ce geste soit « ancré » sur le territoire du tiers-lieu proposant des chantiers participatifs. En outre, les enquêtés décrivent leur étape au tiers-lieu comme une « expérience » nécessaire avant une rupture avec la ville. Certains sont engagés ou prévoient de s’engager dans des réseaux de type woofing, en participant aux travaux et au quotidien d’un lieu, souvent d’une ferme d’agriculture biologique, ou à travers des chantiers d’éco-construction d’un tiers-lieu.

« Mais moi ce que je veux c’est qu’on construise ça à une échelle pérenne, durable pour l’avenir. Sur les Groues, c’est un terrain de jeu super. Il y a plein de choses qui sont faites et expérimentées avec les gens, mais ça me dérange le fait que ce soit totalement une caution de ce genre d’aménagement. Après, est-ce que de toute façon il ne vaut pas mieux essayer de faire quelque chose, de le montrer sur le terrain dans le but que, peut-être, derrière, des choses soient prises en compte ? Mais à mon avis ça ne change pas la donne sur le long cours. »

Extrait d’entretien avec un ancien salarié de Yes We Camp, 2020.

Pendant l’enquête, plusieurs acteurs qui travaillaient au sein des lieux étudiés ont mentionné ce « conflit intérieur » entre leur posture militante et la récupération de leurs actions par des acteurs publics ou privés relevant souvent de l’aménagement urbain. C’est pourquoi certains acteurs choisissent l’exit, la défection de leur organisation, le « vote avec leurs pieds », et s’orientent vers d’autres projets d’éco-lieux implantés dans des territoires rurauxSelon Hirschman (1970), trois conduites sont possibles en cas de désaccord ou d’insatisfaction au sein d’une organisation : la défection (exit), la prise de parole (voice) et la loyauté (loyalty). La défection ou la fuite consiste à manifester silencieusement son mécontentement en quittant l’organisation ; la prise de parole constitue une protestation individuelle ou collective qui a pour but de changer l’organisation de l’intérieur ; la loyauté traduit un sentiment de fidélité et d’obligation vis-à-vis de l’organisation.. Ce choix de la fuite a été celui de plusieurs personnes interrogées, notamment d’anciens salariés de l’association YWC et de l’Agrocité de Bagneux. Dans leurs discours de justification, on retrouve à la fois l’opposition ville/campagne et une thématique proche de la décroissance, mais aussi du courant territorialiste ou biorégionaliste (Magnaghi, 2014 ; Faburel, 2018).

Ainsi, cette logique de transition observée chez des acteurs des tiers-lieux révèle aussi les limites du modèle urbain du tiers-lieu. Occupant souvent des friches destinées à être urbanisées, ils sont par essence temporaires. Cette temporalité limite les capacités d’ancrage profond. Certains acteurs, lassés des contradictions entre leurs valeurs et les logiques de rentabilisation foncière, choisissent de quitter ces lieux pour rejoindre des éco-hameaux ou des collectifs en zones rurales. Ce mouvement, déjà bien documenté par les recherches sur les néo-ruraux, trouve ici une nouvelle illustration.

Conclusion

En définitive, cet article la pluralité des territorialités à l’œuvre dans les tiers-lieux. Loin d’être homogènes, ces espaces sont traversés par des formes d’engagement très diverses, allant de l’ancrage quotidien à la mobilité permanente. Ils permettent à chacun de s’y inscrire à sa manière : comme lieu de sociabilité, comme espace d’incubation, comme tremplin vers ailleurs.

Ces mobilités participent à l’essaimage de pratiques, à la mise en réseau de lieux, à la circulation de savoirs. Les tiers-lieux deviennent ainsi des étapes dans des trajectoires personnelles, des nœuds dans des réseaux d’engagements, des relais dans des dynamiques de transition sociale et écologique. En ce sens, ils participent pleinement à une géographie des subjectivités nomades et des apprentissages diffus.

Enfin, si les acteurs engagés désaffiliés que cette recherche a identifiés participent au rapport distendu qu’entretient le tiers-lieu avec son territoire proche, il faut noter que des habitants du quartier font également partie des bénévoles du tiers-lieu. Cependant, la binarité entre habitants proches et acteurs nomades du tiers-lieu ne nous semble pas pertinente pour qualifier la territorialisation des tiers-lieux urbains conventionnés. Les formes d’engagement observées révèlent au contraire des territorialités variées, avec une forme singulière portée par des acteurs nomades, mobiles et désaffiliés.

À travers ce travail, les tiers-lieux apparaissent comme comme des lieux non figés, mais comme espaces traversés, habités, investis temporairement, et pourtant puissamment transformateurs. Ils incarnent une territorialité fluide, réticulée, où se croisent des acteurs en mouvement et des pratiques en partage.

Pour aller plus loin :

Barbier, C., & Moity Maizi, P. (2019). Devenir paysan-boulanger. Journal des anthropologues. Association française des anthropologues, 158-159, Article 158-159. https://doi.org/10.4000/jda.8966

Faburel, G. (2018). Les métropoles barbares : Démondialiser la ville, désurbaniser la terre. le passager clandestin.

Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice, and loyalty : Responses to decline in firms, organizations and states.

Ion, J. (2012). S’engager dans une société d’individus. Armand Colin.

Kemdji, M. (2021). Chapitre 6. Le coworking et les tiers-lieux. In Espaces de travail (p. 87-109). Dunod. https://doi.org/10.3917/dunod.minch.2021.01.0087

Magnaghi, A. (2014). La biorégion urbaine : Petit traité sur le territoire bien commun. Eterotopia.

Pruvost, G. (2015). Chantiers participatifs, autogérés, collectifs : La politisation du moindre geste. Sociologie du travail, 57 (Vol. 57-n° 1), 81-103. https://doi.org/10.4000/sdt.1819

Simonet, M. (2012). Chapitre 11 – Le monde associatif : Entre travail et engagement. In Sociologie du monde du travail (p. 195-212). Presses Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.alter.2012.01.0195

Cet article est publié en Licence Ouverte 2.0 afin d’en favoriser l’essaimage et la mise en discussion.